砥粒

砥粒とは、研磨や研削に使用される粒状の材料で、加工したい対象を表面を削ったり磨いたりするために用いられます。結合剤、気孔とあわせて砥石の三要素として知られています。

砥粒の歴史

砥粒の使用は非常に古く、ピラミッドに使われる石材を砂岩で滑らかにしていたという話もあるほどです。また武器や日常で使う刃物を鋭利にするためにも研磨は行われてきました。

古くから使われる砥粒としてガーネット(柘榴石)やエメリーなどが有名ですが、13世紀の中国大陸では貝殻を羊皮紙に接着させた砥粒が使用されており、これは現在のサンドペーパーにつながるものと考えられています。

1891年、アメリカのE.G.アチソンによって初めての人造砥粒である カーボランダム(炭化ケイ素)が発明され、続いて1897年には同じくアメリカのC.B.ヤコブズによってアランダムが開発されました。

これらの砥粒は非常に優れていたため、砥粒の主流は天然素材から人工素材へと移行し、現在の砥石はその殆どが人工素材を用いています。

砥粒の種類

特徴:靭性に優れている。尖鋭度は高くなくマイルドな仕上がりになる。アルミナの純度を高めた白色アルミナ砥粒はより研削力に優れ、精密な仕上がりを得ることができる。

特徴:尖鋭度が高く、靭性が低い。炭素であるため鉄とは相性が悪く、非鉄金属の加工に適している。

特徴:アルミナにジルコニアを加えることでより高い靭性を得ている。A砥粒と比較し尖っている。高い自生発刃性を持つ。

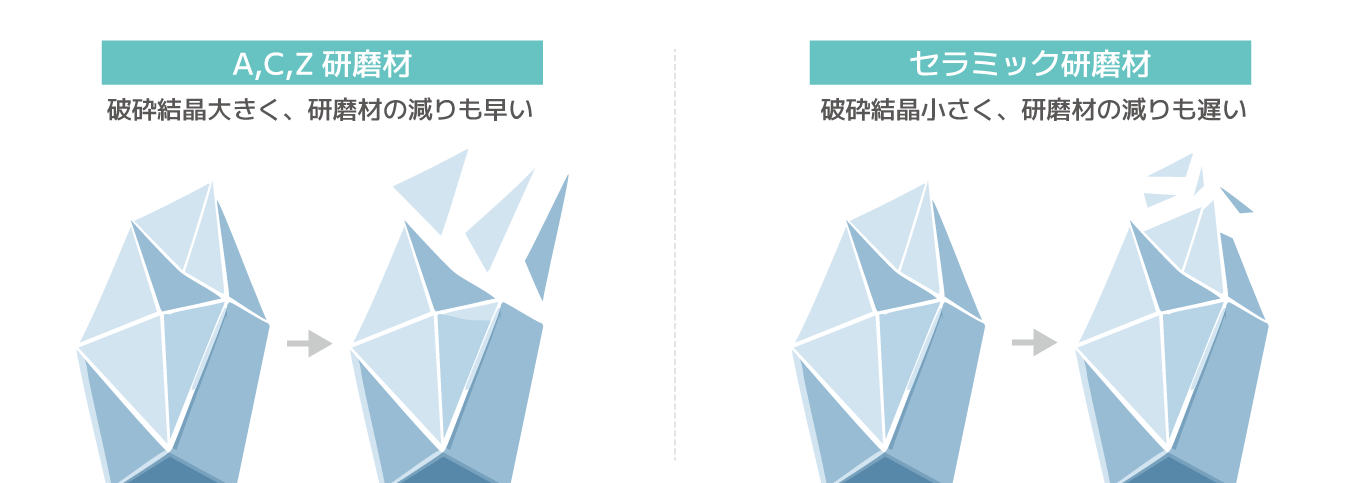

特徴:硬度と耐久性が高い。検索中に発生する破砕結晶が小さいため微小かつ鋭利な形状が長持ちする。また破砕結晶の小ささは寿命の長さにもつながる。

特徴:各炭素原子が強固に結合しているため、地球上で最高硬度を持つ一方で、 600℃~700℃で酸化が開始し1200℃でグラファイト化が顕著となる。

CBN砥粒は1300℃まで化学的安定性を保持するためCBNと比して熱に弱いといえる。超硬合金やセラミックスの加工に使用。

特徴:ダイアモンドと同じ結晶構造であり炭素をホウ素と窒素に入れ替えたものであるため、ダイアモンドに次ぐ硬度を持つ。 熱伝導率が高く研削焼けが起こりにくい。高速度工具鋼の加工に適している。

砥粒の特性

硬度

硬度は、砥粒がどれだけ硬いかを示す指標であり、硬度が高い砥粒は対象物(ワーク)を効率よく削ることができます。しかし、硬度が高すぎると脆くなることもあるため、使用する材料に適した硬度を選ぶことが重要です。 砥粒の硬さを評価する基準のひとつに「モース硬度」がありますが、この尺度はもともと鉱物の硬さを測るためのもので、特にモース硬度9と10の間には大きな差があり評価が粗くなりがちです。 そのため、工業分野においては砥粒をより正確に評価できる「修正モース硬度」という尺度が用いられています。

| 砥粒 | モース硬度 | 修正モース硬度 |

|---|---|---|

| ガーネット | - | 10 |

| 溶融ジルコニア | - | 11 |

| 溶融アルミナ | 9 | 12 |

| 炭化ケイ素 | - | 13 |

| 炭化ホウ素 | - | 14 |

| ダイヤモンド | 10 | 15 |

粒度

粒度は、粒子の大きさに基づいて分類されます。JIS規格(JIS R 6001)では、粒度を数字で示す方法を規定しており、例えば「#60」や「#100」など、数字が小さいほど粒子が粗く、大きいほど細かい粒子となります。

靭性

靭性は、素材の強度や圧力に対して耐えられる程度を表す指標です。ボールミル法などにより評価され、「靭性が高い」というのは壊れにくいということを指します。

靭性が高い方がいいとは一概に言い切れず、靭性が低いことですぐに先端が欠け、常に新しい刃として再生される(自生作用)ため切れ味を保つことができるという面もあります。

ただし欠けやすいということはそれだけ砥粒のすり減りも早くなるため、寿命としては短くなります。

耐熱性

耐熱性は、砥粒が高温にさらされてもその性能を維持できる能力を指します。高温での研削や研磨作業では、砥粒が熱で劣化しないことが求められます。耐熱性が高い砥粒は、高速回転や高負荷条件でも安定した研磨作業が可能です。